Aku selalu hidup dalam peta yang terperinci; setiap langkah karier, setiap pencapaian akademik, sudah tertulis rapi. Impianku adalah beasiswa ke luar negeri, tiket emas yang akan membawaku jauh dari segala keterbatasan yang pernah kulihat. Aku yakin, kedewasaan adalah tentang mencapai puncak ambisi.

Namun, hidup punya selera humor yang gelap. Tepat ketika surat penerimaan beasiswa itu tiba, kabar buruk tentang kesehatan Ayah menyusul, mengharuskan aku menjadi tulang punggung keluarga mendadak. Peta yang kususun bertahun-tahun robek dalam sekejap, digantikan oleh tumpukan tagihan dan jadwal terapi yang tak terduga.

Keputusan untuk menunda keberangkatan terasa seperti mematahkan sayap sendiri. Aku menatap surat yang terlipat itu, merasakan pahitnya pengorbanan yang seharusnya heroik, tetapi saat itu hanya terasa menyakitkan dan penuh penyesalan. Aku marah pada semesta yang seolah mencabut hakku untuk bahagia.

Hari-hari selanjutnya berganti menjadi rutinitas merawat, mengurus administrasi, dan bekerja serabutan di kedai kopi. Dulu, buku-buku tebal dan teori rumit adalah makananku, kini aku harus berhadapan dengan realitas praktis yang menuntut kesabaran tak terbatas. Aku merasa ditarik mundur, terperangkap dalam lumpur tanggung jawab.

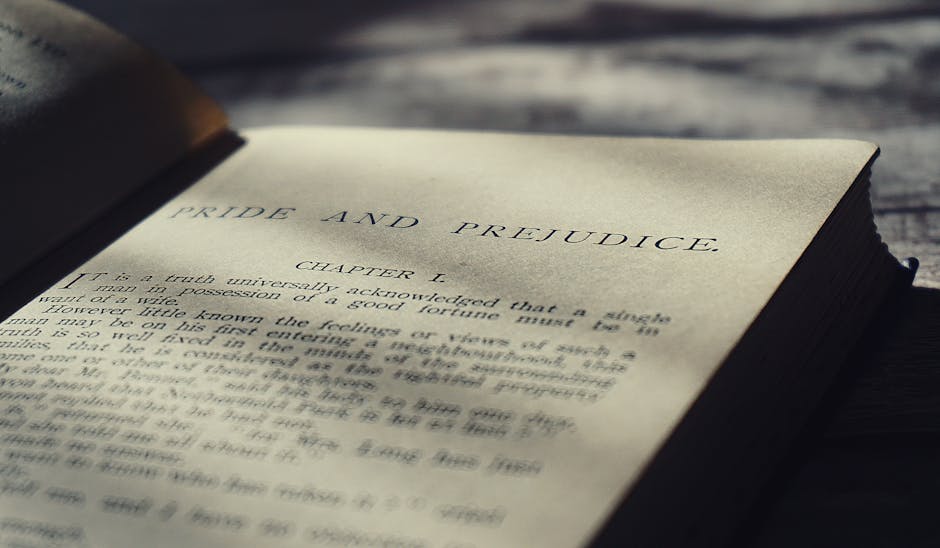

Ada malam-malam di mana aku menangis di dapur, mempertanyakan mengapa aku harus menanggung beban seberat ini sendirian. Aku iri melihat teman-teman yang bebas terbang mengejar cita-cita, sementara aku terjebak di rumah, menghitung sisa uang untuk bulan depan. Apakah ini yang disebut takdir? Perlahan, melalui kelelahan dan kesendirian itu, aku mulai melihat keindahan yang luput dari pandanganku saat aku terlalu fokus pada puncak. Aku belajar membaca ekspresi Ayah, memahami bahwa cinta sejati seringkali diucapkan tanpa kata. Aku menyadari bahwa perjuangan ini adalah babak paling krusial dalam Novel kehidupan yang sedang kutulis.

Kedewasaan datang bukan saat aku berhasil mendapatkan gelar tertinggi, melainkan saat aku mampu menenangkan diriku di tengah badai. Aku menemukan kekuatan baru dalam melayani dan memberikan, bukan hanya dalam menerima dan mencapai. Tanggung jawab yang dulu kurasa sebagai rantai, kini terasa seperti jangkar yang membuatku tetap tegak.

Aku mulai menghargai kedamaian kecil: tawa Ayah yang kembali pulih, atau senja yang kulihat dari jendela kamar yang sama sekali tidak mewah. Kedewasaan bukanlah tentang seberapa tinggi aku terbang, melainkan seberapa dalam aku menjejakkan kaki dan seberapa banyak hati yang bisa kusentuh.

Meskipun beasiswa itu sudah lama berlalu, aku tahu bahwa aku telah mendapatkan kekayaan yang jauh lebih berharga: hati yang penuh empati dan jiwa yang tak mudah menyerah. Kini, aku siap menulis babak baru, tidak lagi berdasarkan peta ambisi, tetapi berdasarkan kompas hati.