Aku selalu percaya bahwa kedewasaan adalah stempel yang diberikan setelah mencapai puncak karier, setelah memiliki segalanya. Risa, si perancang busana dengan mimpi menaklukkan ibu kota, hidup dalam keyakinan itu, mengejar gemerlap lampu sorot tanpa pernah menoleh ke belakang. Namun, ambisi yang terlalu tinggi sering kali menjadi jembatan rapuh yang menunggu saat untuk patah.

Proyek kolaborasi terbesar dalam hidupku, yang seharusnya menjadi tiket emas menuju pengakuan global, runtuh dalam semalam akibat kesalahan kalkulasi yang fatal. Bukan hanya reputasi yang hancur, tetapi seluruh tabungan dan harga diri ikut terseret ke dalam jurang kegagalan. Rasa malu itu begitu pekat, membuatku tidak sanggup lagi menatap pantulan diriku di cermin.

Dalam keputusasaan, aku memilih mundur, kembali ke rumah kayu tua di kaki gunung yang sudah lama kutinggalkan. Lingkungan yang dulu kusebut membosankan kini terasa seperti satu-satunya tempat persembunyian yang aman. Aku berharap bisa menemukan ketenangan, tetapi yang kutemukan hanyalah tanggung jawab baru yang tak terduga.

Ayahku ternyata sudah lama sakit dan kebun kopi peninggalan kakek terbengkalai. Aku yang biasanya hanya memegang jarum dan benang mahal, kini dipaksa menggenggam cangkul dan berhadapan langsung dengan tanah liat yang keras. Tanganku melepuh, punggungku sakit, tetapi anehnya, suara bising dalam kepalaku perlahan mereda.

Proses menanam kembali biji kopi mengajarkanku tentang kesabaran yang tidak pernah kudapatkan di tengah hiruk pikuk kota. Aku belajar bahwa pertumbuhan sejati tidak bisa dipaksakan; ia membutuhkan waktu, nutrisi, dan kemampuan untuk bertahan dari cuaca buruk. Aku harus merawat sesuatu yang hidup, bukan sekadar menciptakan sesuatu yang indah untuk dipamerkan.

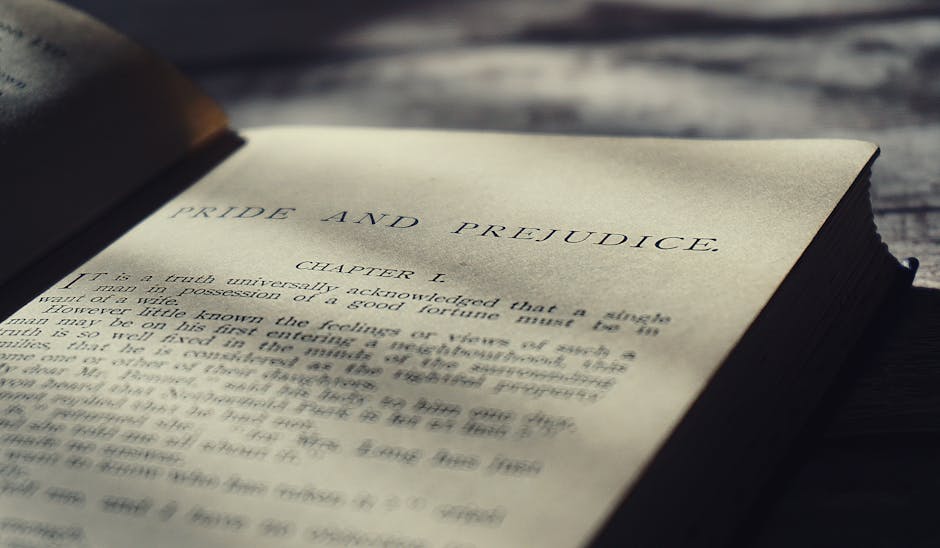

Di sinilah aku menyadari bahwa plot cerita dalam Novel kehidupan ini ternyata tidak ditulis dengan tinta emas dan sorotan lampu, melainkan dengan keringat, lumpur, dan air mata penerimaan. Kegagalan bukanlah akhir, melainkan babak yang harus dilewati untuk memahami kedalaman karakter diri sendiri.

Aku mulai melihat pendewasaan bukan lagi sebagai pencapaian status, melainkan sebagai kapasitas hati untuk menanggung beban dan tetap berdiri teguh. Kekuatan tidak terletak pada seberapa cepat aku bangkit, tetapi pada seberapa ikhlas aku menerima bahwa aku pernah jatuh dan harus membangun fondasi dari awal lagi.

Matahari terbit yang kulihat dari teras belakang rumah kini jauh lebih berharga daripada gemerlap lampu neon yang dulu kukejar. Aku mungkin kehilangan ambisi lamaku, tetapi aku mendapatkan diriku yang sesungguhnya—sosok yang lebih tangguh, lebih sederhana, dan jauh lebih damai.

Kini, sketsa desainku tidak lagi hanya berisi gaun mewah, tetapi juga gambar pola daun kopi dan siluet gunung yang megah. Aku tahu aku akan kembali ke dunia luar, namun kali ini, aku tidak akan mencari pengakuan. Aku akan mencari makna. Pertanyaannya, apakah dunia yang pernah menolakku itu siap menerima Risa yang baru, yang kini membawa aroma tanah dan ketenangan hati?