Aku selalu percaya bahwa hidup adalah rangkaian garis lurus yang menanjak, di mana setiap usaha pasti berujung pada puncak yang gemilang. Keyakinan itu, yang kupegang teguh sejak bangku kuliah, membuatku sedikit sombong terhadap proses; aku menganggap kegagalan hanyalah mitos bagi mereka yang kurang berusaha.

Namun, semesta punya cara yang brutal untuk meruntuhkan menara idealismeku. Kegagalan proyek besar pertama—yang kuanggap sebagai tiket emas menuju masa depan—menghantamku seperti palu godam. Rasa malu dan kehilangan arah membuatku terpuruk di titik nol, menyadari bahwa kepintaran saja tidak cukup untuk menavigasi kompleksitas dunia.

Untuk waktu yang lama, kamar tidurku menjadi gua persembunyian terbaik. Aku menghindari tatapan simpati dan pertanyaan menusuk, merasa bahwa identitasku sebagai "si jenius yang pasti sukses" telah direnggut paksa. Aku marah pada dunia, pada keadaan, dan yang paling parah, pada diriku sendiri karena tidak mampu memenuhi standar yang kuciptakan.

Titik balik itu datang bukan dari motivasi besar, melainkan dari kebutuhan mendesak untuk membayar tagihan. Aku terpaksa mengambil pekerjaan serabutan yang jauh dari bayangan karier impianku: menjadi asisten manajer di sebuah kedai kopi kecil milik tetangga. Pekerjaan itu menuntut kesabaran, kerendahan hati, dan kemampuan berinteraksi yang tulus, hal-hal yang selama ini luput dari fokusku.

Di balik mesin espresso yang berisik dan tumpukan gelas kotor, aku mulai menemukan ritme yang berbeda. Tidak ada lagi janji manis kesuksesan instan, hanya perjuangan harian untuk memastikan setiap pelanggan pulang dengan senyum dan setiap laporan keuangan seimbang. Aku belajar bahwa integritas bukan hanya tentang ide besar, tetapi tentang konsistensi dalam hal-hal kecil.

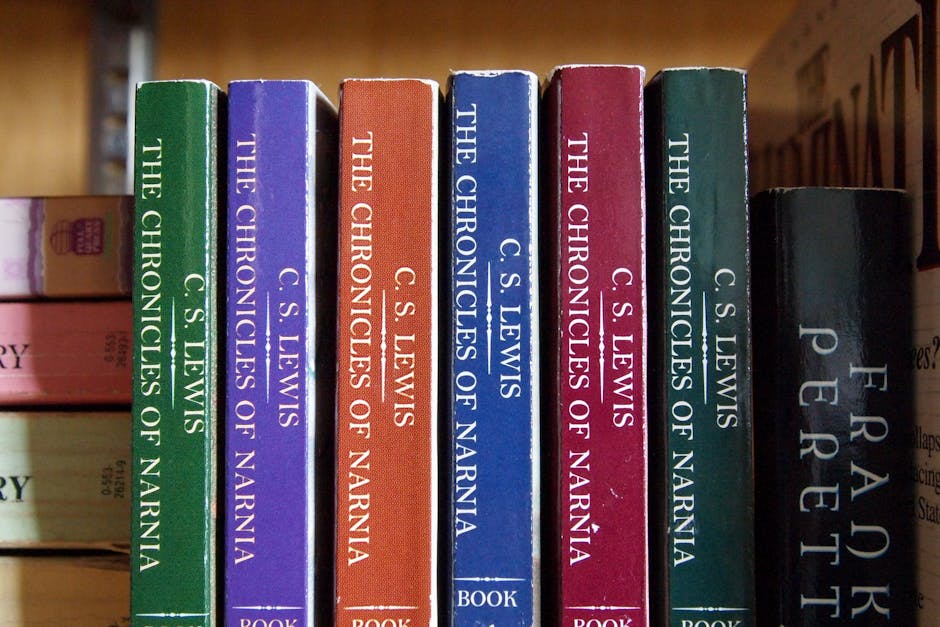

Pengalaman itu mengajarkanku bahwa hidup yang sebenarnya jauh lebih kaya dan berlapis daripada yang tertulis di buku-buku teori. Ini adalah Novel kehidupan yang ditulis dengan tinta keringat dan air mata, di mana setiap babak kekalahan justru menjadi fondasi bagi kekuatan yang tak terduga. Aku mulai menghargai setiap proses, seberapa pun lambatnya.

Luka kegagalan itu tidak hilang; ia bertransformasi menjadi peta. Peta yang kini menuntunku dengan lebih hati-hati, mengingatkanku bahwa kerentanan bukanlah kelemahan, melainkan gerbang menuju empati dan pemahaman diri yang lebih dalam. Aku tidak lagi mengejar kesempurnaan, melainkan kedewasaan.

Kini, meskipun aku sudah kembali pada jalur profesional yang lebih sesuai, aku membawa aroma kopi dan pelajaran dari kedai kecil itu. Aku tahu bahwa keberanian sejati bukanlah saat kita tidak pernah jatuh, melainkan saat kita mampu bangkit, membersihkan debu, dan berjalan maju dengan bekas luka yang kita banggakan. Apakah aku sudah dewasa sepenuhnya? Mungkin belum. Tapi aku sudah siap menghadapi babak selanjutnya, bahkan jika skenarionya jauh lebih gelap dari yang kubayangkan.