Aku selalu membayangkan kedewasaan sebagai garis finis yang gemerlap, sebuah pencapaian yang otomatis datang seiring bertambahnya usia. Dunia di mataku kala itu adalah palet warna cerah yang bebas dari abu-abu, penuh janji dan kepastian yang naif. Aku percaya, selama aku bekerja keras, semua akan berjalan sesuai rencana yang telah aku susun rapi sejak masa kuliah.

Titik balik itu datang bukan dalam bentuk perayaan, melainkan dalam bentuk kehancuran senyap. Proyek impian yang aku bangun dengan seluruh jiwa dan tabungan, tiba-tiba runtuh dihantam realitas pasar yang kejam dan pengkhianatan dari orang terdekat. Rasanya seperti seluruh fondasi hidupku diguncang, meninggalkan puing-puing rasa malu dan kekecewaan yang tak terperi.

Selama berminggu-minggu, aku hanya bisa bersembunyi di balik tirai gelap, membiarkan kesedihan merendamku hingga aku nyaris kehilangan bentuk. Kegagalan ini terasa begitu personal, seolah itu adalah stempel permanen yang menyatakan aku tidak cukup baik untuk bertahan di dunia nyata. Aku menangisi bukan hanya kerugian materi, tetapi juga hilangnya identitas yang selama ini aku banggakan.

Namun, di tengah keheningan yang mencekik itu, sebuah kesadaran perlahan merangkak naik. Jika aku terus berdiam diri, puing-puing itu tidak akan pernah bisa menjadi pijakan lagi. Aku harus memilih: menjadi korban dari cerita ini, atau penulis yang berani mengubah alur.

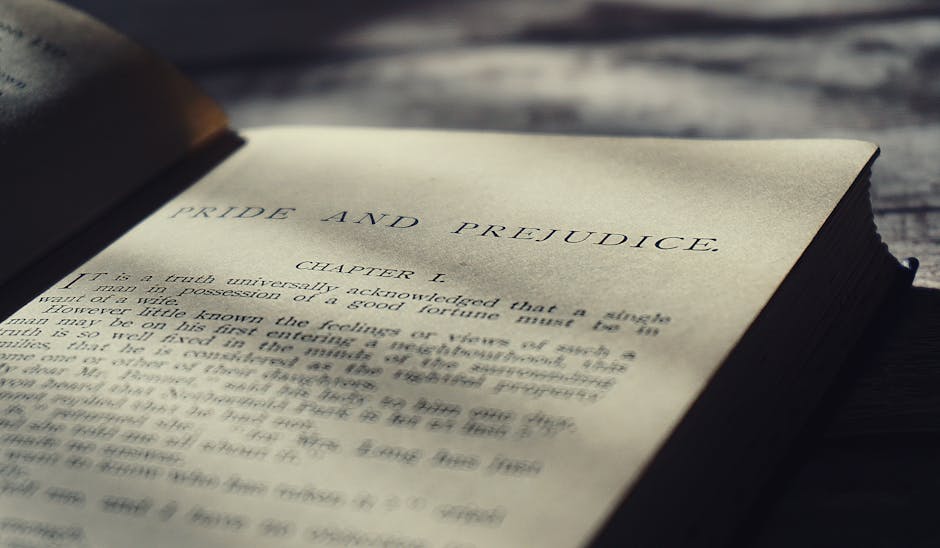

Aku mulai memunguti pecahan demi pecahan, belajar bahwa keberanian sejati bukanlah tentang tidak pernah jatuh, melainkan tentang kemauan untuk bangkit berulang kali. Setiap air mata dan setiap malam tanpa tidur adalah babak penting dalam proses pendewasaan yang sesungguhnya. Aku menyadari, apa yang aku jalani ini adalah Novel kehidupan yang tak bisa di-edit atau di-ulang, hanya bisa dilanjutkan.

Prosesnya menyakitkan, seperti mencabut duri yang sudah lama tertanam di daging. Aku belajar memprioritaskan esensi daripada penampilan, dan menemukan kekuatan luar biasa dalam kerentanan. Aku mulai menerima bahwa beberapa luka memang tidak akan pernah hilang sepenuhnya, tetapi justru jejak luka itulah yang membentuk karakter dan kebijaksanaan.

Perlahan, aku membangun kembali, tidak dengan cetak biru yang sama, melainkan dengan fondasi yang jauh lebih kokoh, ditempa oleh api kegagalan. Aku tidak lagi mencari garis finis yang gemerlap; aku belajar menghargai setiap langkah, bahkan yang terasa berat dan lambat.

Kedewasaan ternyata bukan tentang mencapai kesempurnaan, melainkan tentang kemampuan untuk hidup nyaman di tengah ketidakpastian. Aku kini jauh lebih tenang, lebih membumi, dan yang terpenting, aku jauh lebih mengenal diriku sendiri—seorang pejuang yang tadinya hanya seorang pemimpi.

Mungkin, kita harus kehilangan segalanya terlebih dahulu untuk benar-benar memahami apa yang paling berharga. Dan kini, setelah badai berlalu, aku berdiri di bawah langit yang sama, namun dengan mata yang melihat jauh lebih jelas, siap menghadapi babak selanjutnya, tak peduli seberapa gelap tintanya akan tertuang.