Aku selalu hidup dalam gelembung yang rapuh, dikelilingi oleh perlindungan dan kemudahan. Dulu, kekhawatiran terbesarku hanyalah memilih warna cat kuku atau novel apa yang akan kubaca di akhir pekan. Kedewasaan terasa seperti janji yang jauh, sesuatu yang akan datang seiring bertambahnya usia, bukan melalui paksaan.

Namun, hidup punya cara unik untuk merobek kenyamanan itu. Sebuah krisis keluarga yang tak terduga—jatuhnya usaha kecil yang menjadi tulang punggung kami—memaksaku untuk melihat dunia dari sudut pandang yang sama sekali berbeda. Tiba-tiba, tawa riang berganti menjadi beban berat berupa tumpukan tagihan dan wajah cemas ibuku.

Awalnya, aku menolak, berharap ini hanya mimpi buruk yang akan berakhir saat aku bangun. Aku marah pada semesta yang terasa tidak adil, kenapa aku harus memikul tanggung jawab yang seharusnya bukan milikku? Aku hanya seorang mahasiswi yang seharusnya fokus pada skripsi, bukan pada negosiasi dengan para penagih utang.

Titik baliknya datang saat aku melihat Ayah, yang biasanya tegar, menangis dalam diam. Di momen itu, aku menyadari bahwa cinta sejati tidak hanya diungkapkan melalui kata-kata manis, tetapi melalui tindakan nyata dan pengorbanan yang menyakitkan. Aku memutuskan untuk menanggalkan jubah kemanjaan dan mengambil alih kendali.

Prosesnya sangat menyakitkan. Aku harus belajar memisahkan emosi dari logika bisnis, menerima penolakan, dan bekerja keras hingga larut malam. Setiap kegagalan kecil terasa seperti pukulan telak, tetapi anehnya, setiap luka itu justru menumbuhkan kulit yang lebih tebal dan hati yang lebih kuat.

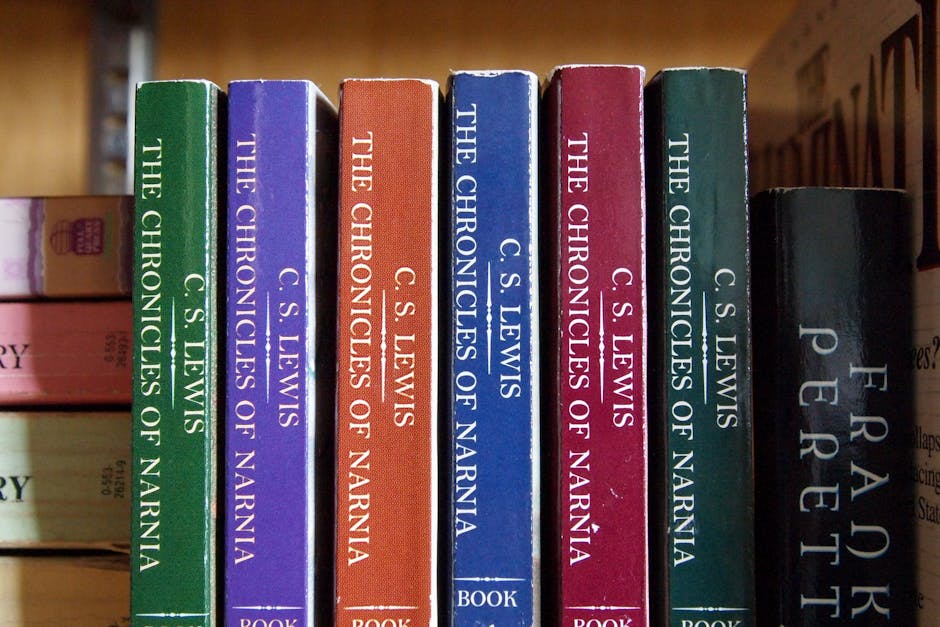

Aku mulai memahami bahwa setiap kesulitan yang kualami adalah lembar penting yang ditulis dalam buku takdirku. Pengalaman ini, meski pahit, adalah babak paling transformatif dalam Novel kehidupan yang sedang kutulis. Aku belajar bahwa kedewasaan bukan tentang tahu segalanya, melainkan tentang berani mengakui ketidaktahuan dan tetap melangkah maju.

Aku tidak lagi mencari kesempurnaan, melainkan mencari keberlanjutan. Dunia tidak lagi hitam dan putih; aku mulai melihat nuansa abu-abu yang kompleks, tempat kesalahan dan keberhasilan hidup berdampingan. Aku belajar menghargai secangkir kopi hangat di pagi hari sebagai kemenangan kecil di tengah badai.

Maturitas sejati ternyata bukan pencapaian usia, melainkan akumulasi dari keputusan sulit yang kita ambil saat tidak ada yang melihat. Aku telah kehilangan banyak waktu luang dan beberapa pertemanan, tetapi sebagai gantinya, aku mendapatkan diriku yang sesungguhnya—sosok yang jauh lebih tangguh dan berempati.

Kini, meskipun badai belum sepenuhnya berlalu, aku berdiri tegak, tidak lagi takut pada hujan. Aku tahu bahwa aku mampu bertahan, tetapi pertanyaan besarnya adalah: setelah semua pengorbanan ini, apakah aku masih ingat bagaimana cara untuk kembali tertawa lepas, atau apakah bekas luka ini akan selamanya menjadi bagian dari diriku yang baru?