Aku selalu berpikir bahwa kedewasaan akan datang seiring bertambahnya usia, seperti hadiah yang otomatis terbungkus rapi. Dulu, aku hanyalah seorang pemimpi yang sibuk merangkai sketsa masa depan di atas kertas, tanpa pernah benar-benar menyentuh debu kenyataan. Hidup terasa ringan, seperti balon yang siap kuterbangkan kapan saja aku mau.

Namun, balon itu pecah ketika Ayah mendadak harus menjalani perawatan panjang, meninggalkan kedai kopi kecil kami, "Senja Rasa," tanpa nahkoda. Tiba-tiba, tumpukan tagihan dan aroma pahit kopi robusta yang tak terjual menjadi tanggung jawabku. Aku, yang hanya tahu cara memesan latte art, kini harus menghitung laba rugi di tengah malam yang sunyi.

Bulan-bulan pertama adalah neraka. Aku sering menangis di gudang belakang, frustrasi karena resep warisan keluarga terasa begitu sulit untuk dipertahankan. Aku menyalahkan keadaan, menyalahkan diriku yang tidak siap, dan merindukan masa-masa ketika masalah terbesarku hanyalah memilih warna sepatu. Ekspektasi dan realita ternyata memiliki jurang yang sangat dalam.

Aku ingat malam ketika aku hampir menyerah, ingin menjual kedai itu dan kembali menjadi diriku yang lama—bebas dari beban. Saat itulah Ibu datang, tidak dengan kata-kata motivasi, melainkan dengan selembar kain lap kotor. Ia hanya berkata, “Risa, kedewasaan bukan tentang menghindari noda, tapi tentang membersihkannya.” Perlahan, aku mulai belajar. Aku belajar bahwa kesabaran bukanlah sifat, melainkan otot yang harus dilatih setiap hari saat menghadapi pelanggan yang marah atau biji kopi yang hangus. Aku berhenti mencari jalan pintas dan mulai menghargai proses yang lambat dan menyakitkan. Tangan halusku kini kasar, tapi hatiku jauh lebih kuat.

Puncak ujianku terjadi saat kami kehilangan pesanan katering besar karena kecerobohan kecilku. Kerugian finansialnya sangat besar, membuatku terpuruk dalam rasa malu dan kegagalan yang tak terperikan. Aku merasa telah mengecewakan semua orang, terutama Ayah yang menaruh harapan padaku.

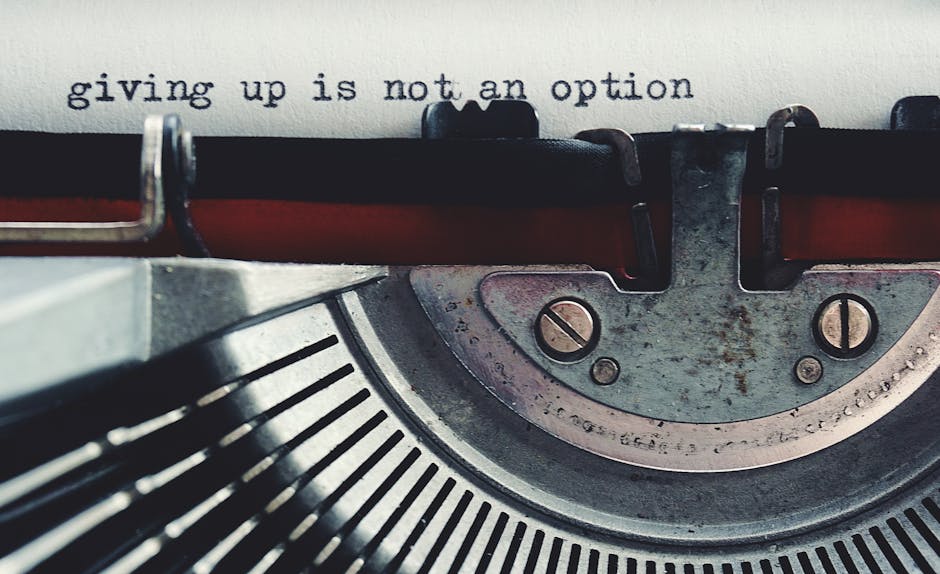

Kegagalan itu adalah babak terpenting dalam Novel kehidupan yang sedang kutulis. Tanpa noda pahit itu, aku tak akan pernah tahu seberapa kuat tinta yang kumiliki untuk melanjutkan cerita. Aku menyadari bahwa pengalaman terburuk justru mengajariku empati, bukan hanya kepada orang lain, tetapi juga kepada diriku sendiri yang rentan.

Setelah melewati badai itu, aku melihat dunia dengan lensa yang berbeda. Kedai Senja Rasa memang masih kecil, namun kini ia berdiri tegak, bukan hanya karena kopi yang enak, tetapi karena fondasi ketahanan yang kubangun dari air mata dan keringat. Aku tidak lagi hanya mengejar mimpi; aku kini bertanggung jawab atas mimpi itu.

Aku menyadari, kedewasaan bukanlah titik akhir, melainkan bekas luka yang berharga. Luka-luka itu tidak membuatku sempurna, tetapi mengajarkan aku cara untuk mencintai ketidaksempurnaan. Dan kini, setelah badai berlalu, aku bertanya-tanya: siapakah yang akan menjadi tokoh baru dalam babak hidupku selanjutnya, yang kini telah melihat kekuatanku yang sebenarnya?