Dulu, dunia terasa seperti taman bermain yang tak berujung, dihiasi janji-janji masa depan yang cerah dan tanpa beban. Aku hidup dalam gelembung kenyamanan, berpikir bahwa perlindungan orang tua adalah jaminan abadi. Kenakalan kecil dan mimpi-mimpi setinggi langit adalah satu-satunya hal yang mengisi pikiranku saat itu.

Namun, gelembung itu pecah tanpa peringatan, meninggalkan pecahan kaca tajam yang harus kurangkai sendiri. Malam itu, ketika kabar tentang kebangkrutan mendadak usaha keluarga datang, udara di rumah kami terasa membeku. Senyum hangat Ayah menghilang, digantikan oleh sorot mata lelah yang belum pernah kulihat sebelumnya.

Aku yang biasanya hanya sibuk memikirkan babak baru game terbaru, kini harus berhadapan dengan tumpukan tagihan dan surat peringatan. Rasa takut itu melumpuhkan, membuatku ingin kembali ke masa lalu dan bersembunyi di balik selimut. Ini adalah realitas yang jauh lebih menakutkan daripada semua cerita horor yang pernah kubaca.

Setelah beberapa hari tenggelam dalam keputusasaan, sebuah kesadaran menghantamku: menangis tidak akan membayar utang. Kehidupan tidak memberiku opsi untuk tetap menjadi anak-anak. Aku harus berdiri di garis depan, bukan lagi sebagai penonton, melainkan sebagai pemain utama yang bertanggung jawab.

Langkah pertamaku terasa canggung dan memalukan. Aku mulai menjual barang-barang lama dan mencoba pekerjaan paruh waktu yang gajinya jauh dari kata layak. Setiap penolakan terasa seperti pukulan, tetapi setiap lembar uang yang kuperoleh dengan keringat sendiri terasa seperti kemenangan kecil yang tak ternilai harganya.

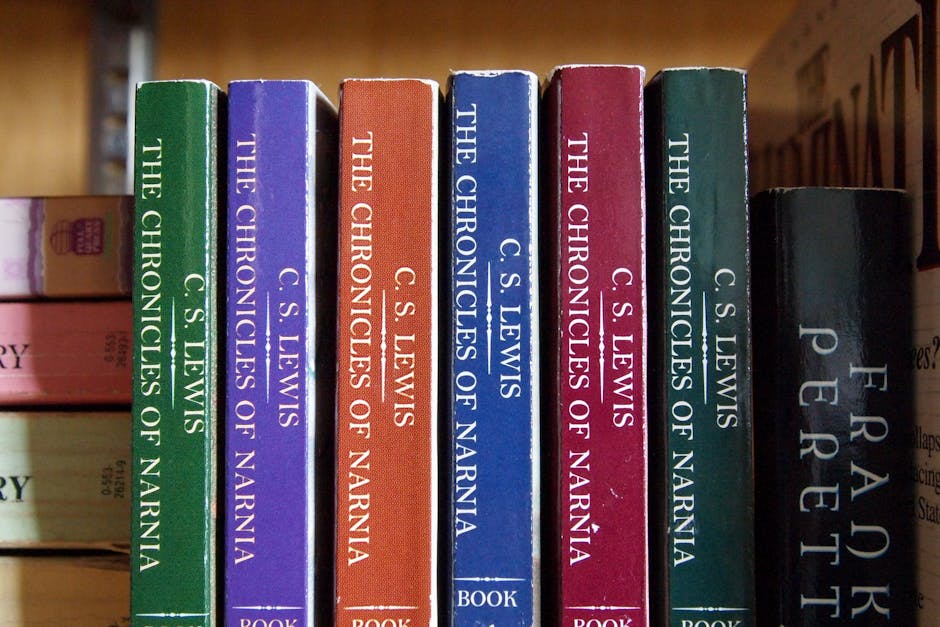

Di tengah kelelahan fisik dan mental, aku mulai memahami bahwa setiap individu memiliki babak sulitnya sendiri. Inilah yang disebut orang sebagai Novel kehidupan, sebuah kisah yang ditulis bukan oleh penulis terkenal, melainkan oleh pilihan dan konsekuensi yang kita hadapi sehari-hari.

Aku belajar berbicara dengan kepala dingin, merencanakan anggaran dengan teliti, dan yang terpenting, mengakui kesalahan tanpa mencari kambing hitam. Kedewasaan ternyata bukan tentang usia, melainkan tentang seberapa cepat kita mampu memeluk kesulitan dan menjadikannya guru terbaik.

Tanggung jawab itu pada akhirnya tidak terasa memberatkan, melainkan membebaskan. Ia mengikis sifat manja dan menggantinya dengan ketangguhan yang sebelumnya tidak kusangka ada di dalam diriku. Aku menemukan versi diriku yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih menghargai setiap helaan napas.

Mungkin aku belum berhasil mengembalikan kejayaan masa lalu, tetapi aku sudah memenangkan pertempuran yang paling penting: pertempuran melawan keenggananku untuk tumbuh. Sekarang, ketika aku melihat ke belakang, aku bertanya-tanya, apakah badai itu adalah hukuman, atau justru hadiah terindah yang Tuhan kirimkan untuk membentuk jiwaku?