Dulu, aku hidup dalam gelembung kaca yang nyaman, di mana masa depan hanyalah kanvas kosong yang siap kugambar dengan warna-warna paling cerah. Prioritasku adalah mimpi-mimpi besar yang melayang tinggi, sementara urusan duniawi yang berat selalu kuanggap sebagai tanggung jawab orang dewasa lainnya. Aku naif, mungkin sedikit sombong, percaya bahwa badai tak akan pernah menyentuh dermaga pribadiku.

Namun, hidup punya caranya sendiri untuk merobek tirai ilusi itu. Panggilan telepon larut malam tentang Ayah yang mendadak ambruk, diikuti kabar bahwa perusahaan keluarga yang selama ini menjadi sandaran sedang di ambang kehancuran, adalah pukulan telak yang memaksaku berdiri tegak. Seketika, rencana studi di luar negeri dan proyek seniku terasa sepele, digantikan oleh tumpukan faktur yang menjerit minta diselesaikan.

Ketakutan memelukku erat di hari-hari pertama. Aku, yang hanya tahu cara berdebat tentang filosofi dan seni, kini harus berhadapan dengan wajah-wajah dingin para kreditur dan negosiasi harga bahan baku. Rasa malu dan putus asa silih berganti, membuatku seringkali ingin menyerah, kembali ke masa di mana masalah terbesar hanyalah memilih antara dua warna cat.

Aku belajar membaca laporan keuangan yang rumit, memahami alur kas yang berdarah, dan yang paling sulit, belajar meminta maaf atas kesalahan yang bukan sepenuhnya kuperbuat. Setiap penolakan, setiap pintu yang dibanting di hadapanku, terasa seperti sayatan yang mengikis ego. Perlahan, aku menyadari bahwa kedewasaan bukan tentang usia, melainkan tentang seberapa cepat kita mampu bangkit setelah tersandung.

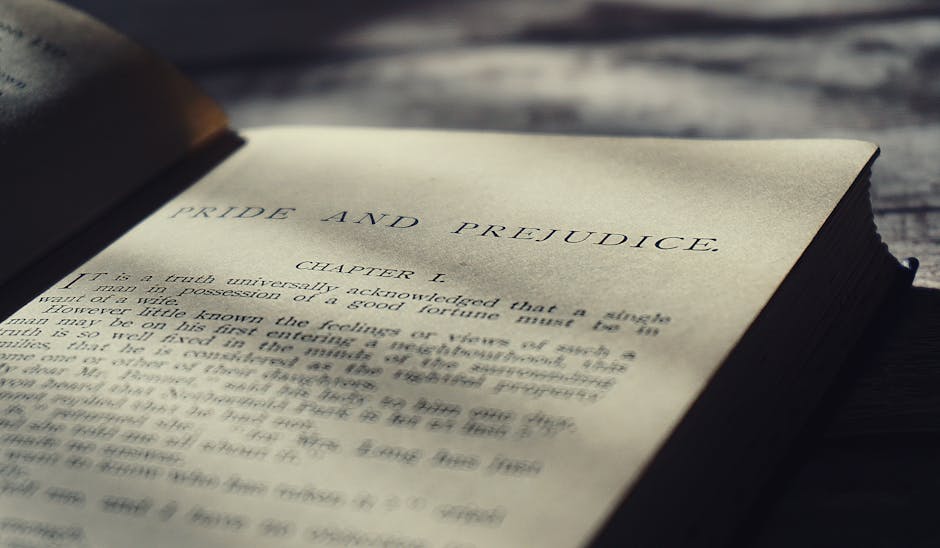

Ini adalah babak paling kelam, namun paling transformatif, dari Novel kehidupan yang sedang kutulis. Di tengah kekacauan, aku menemukan kekuatan yang tidak pernah kusangka ada di dalam diriku. Kekuatan untuk bertanggung jawab penuh atas warisan yang hampir runtuh, dan keberanian untuk mengakui bahwa aku tidak tahu segalanya.

Aku mulai mendengarkan cerita para karyawan yang menggantungkan hidup pada perusahaan kecil ini, merasakan ketakutan mereka, dan menyadari bahwa keputusanku memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada sekadar angka di pembukuan. Empati tumbuh subur di ladang keputusasaan, menggantikan arogansi masa mudaku.

Setelah berbulan-bulan berjuang, kami berhasil mencapai titik impas. Bukan kemenangan gemilang, tapi stabilitas yang rapuh dan berharga. Aku tidak lagi melihat kegagalan sebagai akhir dunia, melainkan sebagai proses pemurnian yang mendewasakan.

Aku telah kehilangan banyak hal: waktu luang, ambisi seni yang meluap-luap, dan yang paling penting, kepolosan. Namun, aku mendapatkan sesuatu yang jauh lebih substansial: pondasi diri yang kokoh, dibangun dari puing-puing krisis.

Kini, meskipun bisnis telah kembali stabil dan Ayah mulai membaik, aku tahu aku tidak bisa kembali menjadi diriku yang dulu. Pengalaman pahit itu telah mengukir peta baru di jiwaku, mengajarkanku bahwa luka adalah guru terbaik, dan bahwa pertumbuhan sejati seringkali bersembunyi di balik tanggung jawab yang paling kita takuti. Apakah aku siap menghadapi babak selanjutnya, di mana tanggung jawab ini mungkin akan menuntut pengorbanan yang lebih besar lagi?