Aku selalu berpikir kedewasaan adalah tentang mencapai target dan tidak pernah meminta bantuan. Di usia dua puluhan, aku merasa berada di puncak; ambisi membara dan rencana jangka panjang sudah tersusun rapi, seolah masa depan hanyalah garis lurus yang pasti kuikuti. Namun, semesta punya cara yang lebih brutal untuk mengajariku.

Semua berawal dari Proyek Pelabuhan Senja, sebuah inisiatif komunitas yang kuharapkan menjadi batu loncatan karierku. Aku memimpin tim dengan keyakinan buta, menolak masukan yang terasa terlalu pesimis, dan bersikeras bahwa efisiensi adalah segalanya. Aku terlalu fokus pada hasil akhir, lupa bahwa fondasi yang rapuh pasti akan runtuh.

Keruntuhan itu datang di tengah musim hujan yang tak terduga, merenggut lebih dari sekadar modal finansial. Kesalahan perhitungan logistik yang kusepelekan membuat seluruh jadwal berantakan, dan kepercayaan tim yang selama ini kubangun hancur lebur. Aku tidak hanya gagal; aku menyeret banyak orang ke dalam kekecewaan yang mendalam.

Aku menarik diri dari dunia, meringkuk dalam selimut rasa malu dan penyesalan. Telepon tidak kujawab, pesan tidak kubalas; aku yakin semua orang di luar sana sedang menghakimi keangkuhanku. Rasanya seperti berjalan di lorong gelap yang tak berujung, di mana setiap langkah hanya memperdengarkan gema kegagalan.

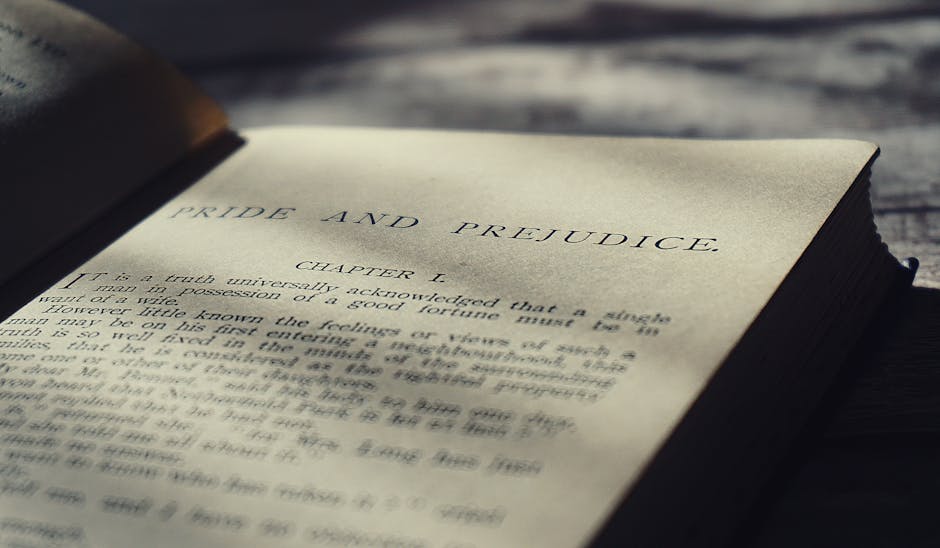

Dalam keheningan yang menyiksa itulah aku mulai membaca ulang lembaran hidupku sendiri. Aku menyadari, selama ini aku hanya menjalani skenario yang kuanggap ideal, bukan realitas yang sebenarnya berliku dan penuh kerikil. Kegagalan ini, betapa pun pahitnya, adalah babak paling jujur dalam Novel kehidupan yang selama ini kujalani.

Suatu sore, Pak Jaya, seorang tetangga tua yang bijaksana, hanya duduk di teras tanpa berkata apa-apa, hanya menyerahkan secangkir kopi pahit. Ia tidak menanyakan tentang proyekku, melainkan hanya berujar singkat, "Maturity is not about never falling, Nak. It's about knowing how to get up when the dust settles." Kata-kata itu menampar kesadaranku. Aku harus berhenti bersembunyi di balik ego yang terluka dan mulai bertanggung jawab atas kekacauan yang kubuat. Kedewasaan sejati bukanlah tentang kesempurnaan, melainkan tentang keberanian untuk mengakui kelemahan dan meminta maaf, bahkan ketika suara kita bergetar.

Aku mulai menyusun ulang data, bukan untuk mencari pembenaran, tetapi untuk menemukan solusi terbaik bagi mereka yang dirugikan. Proses itu sungguh menyakitkan, membuka kembali luka-luka yang masih basah, namun setiap perhitungan baru terasa seperti jahitan yang perlahan menyatukan diriku yang tercerai-berai.

Esok pagi, aku harus menghadapi rapat besar dengan para investor dan tim yang telah kukecewakan. Aku tidak tahu apakah mereka akan memberiku kesempatan kedua, tetapi aku tahu satu hal: Risa yang melangkah masuk ke ruangan itu bukanlah Risa yang sama dengan yang lari dari masalah. Aku kini membawa beban pelajaran, bukan hanya beban kegagalan.