Dulu, dunia terasa seperti gelembung sabun yang indah, berkilauan dan rapuh, dijaga oleh dinding-dinding kenyamanan yang dibangun orang lain. Aku hidup dalam ilusi bahwa masalah terbesar hanyalah memilih antara kopi pahit atau manis, atau bagaimana menyelesaikan bab skripsi yang tak kunjung rampung. Aku naif, anggaplah begitu, seorang idealis yang belum pernah dicakar oleh realita.

Semua berubah pada malam badai itu, saat telepon berdering membawa kabar yang menghancurkan fondasi keluarga kami. Bukan sekadar kabar duka, melainkan beban tanggung jawab finansial yang tiba-tiba jatuh ke pundakku—sebuah warisan yang ternyata lebih berat daripada emas. Rasanya seperti didorong paksa keluar dari perahu di tengah lautan yang sedang mengamuk, tanpa bekal dayung atau kompas.

Kepalaku dipenuhi kabut kebingungan dan rasa panik yang mencekik. Aku harus berhadapan dengan tumpukan dokumen hukum, tatapan mata para kreditur yang menuntut, dan yang paling menyakitkan, raut wajah kecewa orang-orang yang selama ini kusebut sandaran. Tidur menjadi kemewahan, dan setiap fajar menyingsing terasa seperti hukuman baru yang harus kujalani.

Aku mencoba membereskan kekacauan itu dengan energi muda yang membara, tetapi sering kali berakhir dengan kegagalan yang memalukan. Aku belajar bahwa teori di bangku kuliah tidak ada artinya di hadapan negosiasi yang kejam atau janji palsu yang bertebaran. Aku harus membuang keangkuhan dan mulai mengetuk pintu-pintu yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan.

Di tengah kelelahan itu, aku menemukan sebuah kekuatan yang tak pernah kusadari kumiliki. Kedewasaan ternyata bukan soal usia atau gelar, melainkan tentang kemampuan untuk bangun setelah terjatuh, membersihkan debu, dan mencari jalan lain. Aku mulai menyusun strategi baru, belajar berbicara dengan suara yang lebih tegas, dan menerima bahwa kehilangan adalah bagian integral dari proses penemuan diri.

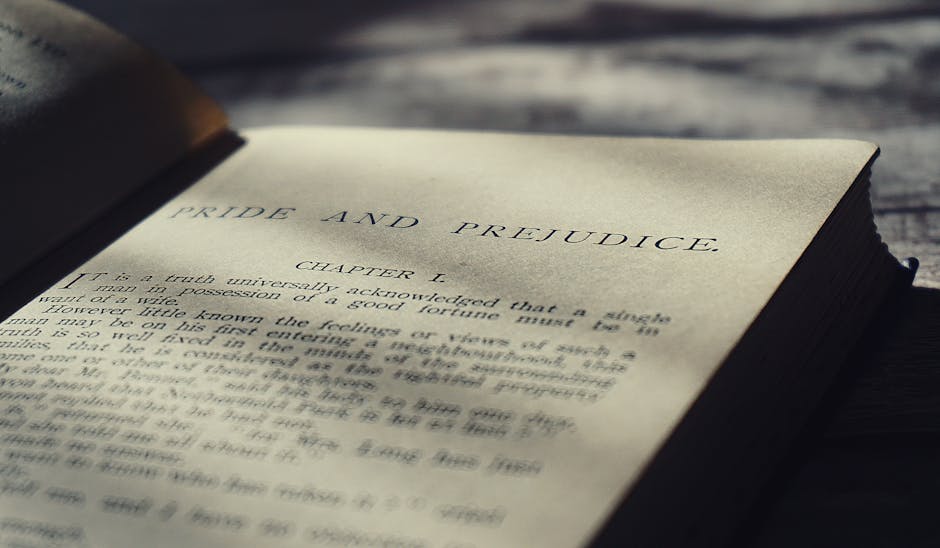

Setiap air mata yang tumpah, setiap penolakan yang kuterima, dan setiap malam tanpa tidur adalah babak penting dalam proses pendewasaanku. Inilah yang disebut orang sebagai Novel kehidupan, sebuah naskah yang ditulis oleh takdir, dan aku adalah pemeran utama yang dipaksa beradaptasi dengan alur yang gelap. Aku membaca ulang kisahku sendiri, dan menyadari betapa jauhnya aku melangkah dari titik awal.

Bekas luka yang kini menghiasi diriku, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi di dalam jiwa, bukan lagi simbol kegagalan, melainkan peta. Peta yang menunjukkan semua jalan buntu yang pernah kutempuh, dan semua jurang yang berhasil kuseberangi. Peta itu membimbingku untuk lebih berhati-hati, tetapi juga lebih berani.

Aku mungkin kehilangan sebagian besar idealismeku, tetapi aku mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga: kebijaksanaan. Aku menjadi pribadi yang lebih peka terhadap penderitaan orang lain, lebih menghargai kesederhanaan, dan yang terpenting, aku belajar memaafkan—terutama memaafkan diriku yang dulu terlalu lemah.

Kini, meskipun badai telah mereda, aku tahu bahwa lautan kehidupan akan selalu menyimpan gelombang kejutan. Namun, aku tidak lagi takut. Aku telah menjadi nahkoda kapal yang kukuh, siap berlayar lagi, menuju cakrawala yang belum terjamah. Dan aku bertanya-tanya, pelajaran apa lagi yang akan disiapkan oleh hari esok?